- 放大

- 缩小

- 默认

又推迟?美“重返月球”面临多重挑战

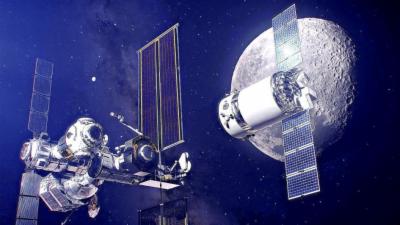

绕月空间站与飞船运行效果图。

载人登月舱落月效果图。

猎户座飞船正在加紧测试。

□李嵩

最近,“星舰”正在紧锣密鼓地筹备第五次飞行测试,希望加紧追赶计划进度。然而,美国宇航局的一份评估报告近期曝光,显示“阿尔忒弥斯-3”载人登月任务有相当大的概率会被推迟到2028年,其最大隐患正是基于“星舰”第二级研制的载人登月舱进度延迟。那么,当前规划在2026年9月实施的美国航天员“重返月球”面临哪些不利条件?美国宇航局面对“阿尔忒弥斯”计划后续进度不乐观,可能采取哪些对策?又带给外界哪些启示呢?

计划安排错综复杂

“阿尔忒弥斯”计划被外界概括为“支持美国及其盟友航天员登陆月球,争取推动地月空间开发利用”。其实,仅是航天员登月方面,就包括两条技术路径,主要区别是名为“门户”的绕月空间站。

绕月空间站也是“阿尔忒弥斯”计划与“阿波罗”计划在系统构成上最大的不同。未来,美国航天员登月不再是“一站直达”,而是先飞到绕月空间站上调整状态,再换乘载人登月舱降落到月表。航天员返回时同样要在这个中转站换乘。

要知道,建设集住宿、中转、观测、试验等功能于一体的空间站绝非易事,在月球轨道上长期运行空间站更是毫无经验可循,显著提高了“阿尔忒弥斯”计划的难度和复杂性。外界认为,美国宇航局做出这样的规划,一方面是为了体现“重返月球”的技术含金量,为后续航天员飞向深空建立前哨基地,另一方面则希望摆脱对俄罗斯相关技术的依赖,验证自身及盟友独立运作空间站的能力。

但是,美国宇航局的规划引发了外界两方面质疑。

其一,在“阿尔忒弥斯-3”任务中,SLS重型火箭发射载人状态的猎户座飞船,“星舰”发射载人登月舱,由“猎户座”和载人登月舱在月球轨道上对接并转移航天员。航天员乘坐载人登月舱完成月面着陆任务后,逆向操作返回“猎户座”,再返回地球。也就是说,绕月空间站不会参与“阿尔忒弥斯-3”任务。如果推迟这次载人登月任务,等到2025~2028年绕月空间站逐舱发射并在轨组装后,尝试载人登月并检验整体系统,是否更符合科学工程目标?

其二,绕月空间站的功能定位包括地月空间通信枢纽、载人空间实验室、航天员居住舱等。其中,通信功能可以由中继卫星承担,而绕月空间站的居住条件曾被曝存在缺陷,目前航天员也没有长期驻留绕月空间站的计划,那么部署绕月空间站的意义似乎没那么大。有观点认为,更应该在月面/月球地下基地研发、建设上重点投入。随着“星舰”第二级成为载人登月舱的设计基础,外界对绕月空间站的必要性提出了更多质疑。

载人登月舱遇挑战

2021年4月,SpaceX公司获得“阿尔忒弥斯”计划载人登月舱的独家承包合同,即在开展功能性试验的“星舰”第二级基础上,研制供航天员使用的月球着陆系统,并发展货运版。

美国宇航局的决定引发了较大争议,除了涉及蓝色起源公司、波音公司、洛·马公司等利益纠葛外,从技术角度衡量,“星舰”第二级似乎不适合改造为月球着陆器。

“星舰”第二级高50米,满载质量约1300吨,改装用于在预计更小的绕月空间站和月表之间“摆渡”少数航天员,似乎显得浪费。等它克服重心不稳等挑战而安全落月后,航天员必须乘电梯跨越数十米落差,还要面临重物撞击导致带静电月尘弥漫等风险。

更麻烦的是,“星舰”发射载人登月舱,需要耗费更多燃料来支持第一级飞行,导致载人登月舱必须在地球轨道上大规模加注液氧甲烷推进剂。

根据蓝色起源公司的估算结果,载人登月舱需要在轨接收“星舰加油站”大规模转移推进剂,而后者在轨加注可能达到10次。一方面是因为载人登月舱加满推进剂需要约1200吨,而试飞中的“星舰”V1版回收复用模式下预计近地轨道运力约为150吨。另一方面,“星舰”使用的液氧甲烷推进剂必须保持低温,在轨直面阳光照射会快速蒸发,所以大规模转移推进剂必须多次连续、快速进行,相关技术将在2025年尝试在轨验证。这又要求补给推进剂的“星舰”尽快完成回收、加注和重新部署,需克服技术、生产、管理等诸多难关。

此外,“星舰”的载人飞行能力以及在月球环境中安全降落的能力更是有待考验。比如,目前试飞的“星舰”第二级使用鸭翼和尾翼借助气动调整降落姿态,而月球上没有空气,那么基于“星舰”第二级研制的载人登月舱必须进行硬件和软件的重新设计和验证,有必要开展专项功能验证项目,目前尚无具体时间表。

或许正是看到“星舰”面临太多挑战,美国宇航局2023年5月又选定蓝色起源公司团队的“蓝月亮”,作为“阿尔忒弥斯”计划第二款载人登月舱。相比之下,这个方案更加传统,但“蓝月亮”的下降级、上升级、转移级、航电与导航控制系统分别由4家公司负责,均有关键技术暂未突破和验证,外界对此也无法过于乐观。按照原计划,“蓝月亮”将于2029年“阿尔忒弥斯-5”任务中投入使用,同样面临推迟。

远虑之前还有近忧

有观点认为,“星舰”属于“颠覆性航天运输工具”,绕月空间站将“开创载人航天器历史”,新技术、新设计导致不确定性很多,只要能够达到最初指标,延迟若干年也可以接受。但是,“阿尔忒弥斯”计划实际上是对美国及其盟友航天工业的全面检验,暴露出一些令人意外的缺陷,使美国宇航局一时进退维谷。

首当其冲的是猎户座飞船。在“阿尔忒弥斯-1”任务中,“猎户座”虽然成功完成任务,但暴露了隔热大底材料过度烧蚀、逃逸系统分离螺栓意外融化、电力供应系统多次故障、关键数据丢失、舱门存在设计缺陷等一系列重大技术问题,直接影响航天员生命安全和任务成败。目前,洛·马公司还没找到圆满的解决办法,导致“阿尔忒弥斯-2”载人绕月任务也蒙上了一层阴影。

要知道,猎户座飞船在2014年就完成了无人首飞,许多缺陷至今仍未解决,充分体现了洛·马公司这家美军最大承包商“力不从心”。如果再联系到美军第二大承包商波音公司近年频发的丑闻,还有“带病上天”、滞留在国际空间站上的星际线载人飞船,恐怕美国传统工业巨头内部隐忧不容忽视。

至于SLS重型火箭,首飞版本的技术创新有限,成本大幅上涨却难以遏制,可见相关厂商在工程管理等领域面临挑战。

鉴于传统航天巨头“陷入泥潭”,美国宇航局近年来逐渐青睐商业航天新势力,希望降本增效,加速创新技术应用,在探月方面提出了“商业月球有效载荷服务”计划,共授出9份任务合同。

不过,美国商业航天探月开局不顺。今年1月,游隼号探测器计划对月表着陆区进行综合性探测,为载人登月任务“打前站”,却遭遇推进系统故障,折返地球自毁。今年3月,新星-C探测器由于发射前忘记打开着陆传感器的安全开关,最终以异常速度和姿态落月受损,任务半途而废。这两次任务的表现,使外界对美国商业航天探月的成功率持谨慎态度。

近日,由商业航天负责的登月航天服研发也曝光了进度拖延、成本上涨、追加指标可能推翻原设计方案等消息,可见外界对商业航天的“加速”作用不宜过高估计。

其实,冷静观察“阿尔忒弥斯”计划,其规划、技术、方案、运营模式等领域都潜藏着不少风险,堪称贪大求全的恶果。随着美国军民协同的工程化能力遭遇考验,该计划的诸多分系统暴露缺陷,使美国“重返月球”困难重重,再次彰显了完整工业体系和综合工程管理能力的重大意义。

绕月空间站与飞船运行效果图。

载人登月舱落月效果图。

猎户座飞船正在加紧测试。