编者按:

近日,根据《中国航天科技集团有限公司航天精神荣誉奖管理办法》有关规定,集团公司党组研究决定,授予33名个人、17个集体“2023年度航天精神模范奖”;授予18名个人、12个集体“2023年度航天精神青年模范奖”。

本报将陆续刊发模范个人(集体)在工作中主动践行航天精神的先进故事和精彩感悟,展示航天精神模范传承弘扬航天精神的典型做法和感人事迹,旨在鼓励广大干部职工大力弘扬航天精神,强化使命担当,为全面建成航天强国、有效支撑世界一流军队建设、加快建设世界一流航天企业集团提供强大精神动力和文化支撑。

本期刊登的获奖者为2023年度航天精神模范、一院211厂刘争和航天精神青年模范、四院中天火箭公司梁嘉琪。

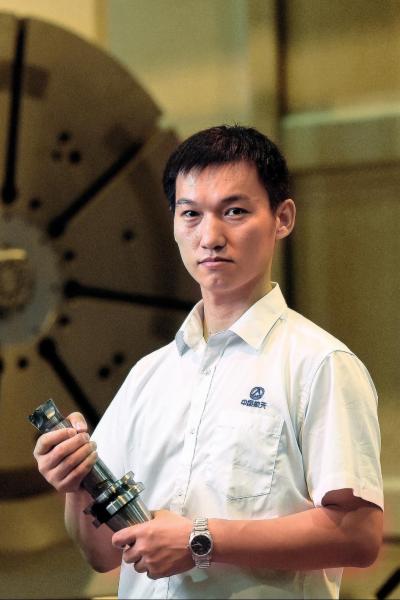

以“振兴中国制造业”为己任

——记航天精神模范奖获得者、航天科技集团一院211厂刘争

□常轩

2001年,18岁的刘争手捧清华大学录取通知书,走入了机械工程及自动化专业的大门。韶华易逝,美好的4年大学时光匆匆走过,毕业关头,纵然成绩优异,刘争在人生的十字路口上,也和许多同学一样难免踌躇:是出国深造?还是继续读研?抑或直接去企业享受高薪职位?

“非这里不可了!”

刘争选择进国企。之所以做出这个选择,与他的偶像柳百成院士有关。

一次,柳百成院士给清华学生作讲座,在最后环节,白发苍苍的老院士颤巍巍地站起来,如炬的目光扫向台下,苍老的嗓音突然洪亮:“诸位作为清华学子,当以振兴中国制造业为己任!”这一幕令刘争的灵魂为之一颤,他暗暗下定决心,把“振兴中国制造业”定为自己一生的奋斗目标。

“国企以国家利益为上,只有去那里我才更能为‘振兴中国制造业’作出贡献。”刘争把目光投向了国企。

恰巧在他毕业前夕,航天科技集团一院211厂时任总工程师回母校清华大学举办讲座交流,刘争第一次接触和认识了航天。学长口中的211厂有着强大的机械加工能力,令他心生向往。随后,他迫不及待地赶赴211厂参观。他站在1车间如庞然大物一般的数控机床前,心头的震撼转化为狂喜:“非这里不可了!”

回到学校,他就像害怕迟到的学生,怀着激动的心情,第一时间向211厂递交了简历,并如愿进入该厂1车间工艺组。

在实践中成长

刚到车间,刘争初次接触到各种大型数控加工设备,对许多工艺不了解、对许多软件不会用、对许多系统感到很陌生。不过对他来说,这些不是困难,而是惊喜。

“学校里学的东西竟然不够用了,这下可得赶紧‘充电’。”说起那段青涩时光,刘争嘴角上扬。

“振兴中国制造业”不是空想,必须要在实践中一步一个脚印地完成。刘争珍惜每一次在实践中锻炼的机会,在生产现场跟产,虚心地向经验丰富的工艺员和操作工人请教,如饥似渴地学习编程的有关理论和软件,并在实践中验证学习成果。

当时,刘争正好接到一个为产品画图、编程的任务。仅一个多月的时间里,他完成了100多项零件的数字建模和程序的编制任务,编程技术迅速提高的同时,还提出了独特的建模思路,方便设计更改后数控程序的修改。自此,刘争在数控加工领域初窥门径。

勤奋编织的不仅仅是成功,还有进步。2007年,年仅24岁的刘争凭借高超的技术,成为“千台数控机床增效工程”课题的实际负责人。他结合研制任务,将先进的切削理念引入实际工艺设计之中,优化传统工艺流程。仅仅两年,刘争团队就完成了“千台数控机床增效工程”一期任务,多台数控机床增效20%到50%。二期任务启动时,刘争当仁不让地再次成为主要负责人,带领团队攻克了多项技术难题。

“你简直是天才!”人们这样夸奖他。但是只有刘争自己知道,收获累累硕果,靠的是“种植者”日复一日的垦种。

2012年,29岁的刘争成为当时211厂最年轻的副主任工艺师,大家由衷地称赞他为“数控骄子”。

不服输的“犟脾气”

“我们这代航天人身处新时代,这是我们奋发图强、建功立业的大好时机。”不服输、敢于挑战,面对难题的刘争始终保持着乐观心态。

在航天领域,有大批的零件只有角铣头才能加工。在传统工艺方法中,五轴机床附加角铣头后,无法使用五轴联动功能,只能当作四轴半使用。

刘争决定攻克这一难题。经过大量的仿真试验和论证后,他自主开发了五轴机床附加直角铣头后的五轴联动功能,拓宽了该设备的加工范围,简化了操作流程,提高了加工精度。原来加工12小时的产品,现在3个小时内就可以保质保量地完成。

在世界制造业变革的时代背景下,中国的航天制造也无法置身事外。信息物理融合系统、工业大数据、射频识别等新兴技术逐渐走进了航天制造。

现在,1车间工艺员只要轻点鼠标,选择合适的工艺模块进行组合,不一会儿就能完成一项零件的工艺规程编写及仿真工作。但在几年前,由于没有可以通用的工艺模块,每个零件都需要工艺员从零建模、编写工艺规程,效率低、时间冗长。细心的刘争发现,每次设计人员改图时,负责编辑工艺规程的工艺员都要承受巨大的节点压力,进度和质量难以兼顾。

在一次参观考察时,刘争发现软件二次开发对工艺编程自动化的重要性,尤其对生产任务多品种、小批量的研制型企业特别适用,恰好航天领域正符合这些特点。

刘争豁然开朗,立即向车间建议进行软件二次开发。在车间的支持下,他和车间的工艺骨干统一标准,制作快速编程模块,使工艺编程工作得到优化,降低了工艺员编程的强度和难度,从而提升了效率、确保了质量。

“车间依靠刀具管理系统、MES系统等大数据和快速编程模块,极大地提升工艺编程、仿真的效率和质量。这一改变,刘争功不可没。”谈起刘争,1车间原主任贾师强不禁竖起大拇指来。

某产品沟槽内壁加工是多年来一直困扰大家的老大难问题。2019年,刘争将这一难题列为课题项目进行优化。有人劝刘争:“十几年无人能优化的问题,你有几成把握?别最后无法结题,白忙一场。”

“工艺人员都是‘犟脾气’,我也不例外。‘振兴中国制造业’仅靠一人之力的确不够,但他不拼、你不拼,那岂不是永远办不到了?”刘争开始了试验计划。最终,他和同事成功攻克了这一难题,赢得了大家的赞叹。

旁人看到的,是刘争每一天都在拼命工作,既劳累,还伴随风险。但他自己说:“我是世界上最幸福的人之一,因为我的工作就是我的兴趣。”

这就是刘争,一个永远不忘初心的航天赤子。

青春是一首不回头的歌

——记航天精神青年模范奖获得者、航天科技集团四院中天火箭公司梁嘉琪

□胡恒建 荣婷

2016年7月,梁嘉琪从中国地质大学(武汉)硕士毕业后,来到航天科技集团四院中天火箭公司,从此开启了自己艰苦奋斗、勇攀高峰的航天之路,用努力和汗水书写着新时代航天青年的奋斗篇章。

从懵懂青涩的航天新人成长为经验丰富、带队攻关的主任设计师,梁嘉琪仅用了5年时间。面对困难、勇于担当,关键时刻、从不推诿,她用实际行动展现了新一代航天青年接续奋斗、堪当大任的精神面貌。

梁嘉琪在中天火箭公司主要从事天雷二号制导火箭电气系统、发控、火控系统等设计工作。起初,公司在这些领域仍处于探索研发阶段,可借鉴的经验不多,梁嘉琪凭借自己刻苦钻研的精神,攻克了一个又一个难题,为制导火箭研制作出突出贡献。

她还积极参与制导火箭各部件、探空火箭、灭火火箭等产品和项目的设计以及排故分析,解决了研制、试验以及生产中出现的多项关键技术问题,为产品研制生产保驾护航。

艰苦奋斗,勇于攀登技术高峰

2016年,中天火箭公司制导火箭研制工作进入关键时期,面对人员少、时间紧、任务重、技术经验不足的困难,梁嘉琪勇担重任,主动承担起了相关系统研制工作。面对多线并行的研制任务,梁嘉琪顶住压力,不是在查找学习资料,就是在写程序做测试,遇到问题就学,遇到不懂的就和同事讨论。不到一年时间,他们就完成某产品系统研制工作,为飞行试验打下了坚实基础。

入职7年来,在航天精神的引领下,从茫茫大漠到边陲小镇,从炎炎夏日到凛凛寒风,梁嘉琪行走在祖国大江南北,累计数百次出差、数千次试验、数万行代码、数十万条数据,共计完成了10多个任务。

如今,梁嘉琪负责的发控产品已交付多个用户,在产品设计、高效率大数据的存储设计以及产品可靠性设计等方面形成了系列化,具有完全自主知识产权的核心技术,同时形成高效可靠的发控软件产品开发流程,并推广至其他产品中。作为团队的主要成员,她获得了集团公司科学进步三等奖。

有了上述系统研制的经验,梁嘉琪负责研制了四院首型多用途防灾减灾无人机系统。面对无人机系统、火控系统等组成的复杂系统,她带领团队通宵达旦开展设计工作,重点攻关无人机任务系统总体设计等关键技术,项目获第四届国防科技工业系统青年创新创效大赛优秀奖。

此外,梁嘉琪充分发挥自己专业特长,牵头研制了公司一型号延时器。面对成本低、空间小、可靠性安全性高、环境复杂等困难,她针对技术上的薄弱点,对控制器的传感器等进行重新选型和攻关,研制的电子延时器应用于公司多个产品。

严谨务实,认真对待每个数据

梁嘉琪常说:“数据不仅仅是试验成功的标志,也是试验过程的记录,更是发现问题解决问题的重要手段。”数据记录了她在工作中的一次又一次失败,也记录了她一次又一次从失败中爬起的过程。正是有了这些数据以及从一次次失败中总结的经验教训,她学会了如何发现问题、解决问题,也有了直面困难和挫折的勇气。

梁嘉琪不断成长,不惧挑战。2018年年底,制导火箭研制和交付进入关键时期,需要执行两种机型的飞行试验任务,同时,两种型号发控系统的软硬件进入技术攻关工作。第一次在试验场进行联试时,出现了系统匹配性问题,梁嘉琪和团队一起不眠不休地进行故障分析,鏖战了3个通宵之后,终于解决了问题,确保了飞行试验顺利完成。如今,两型发控盒都已通过鉴定并交付多台产品,用户在使用过程中从未出现过任何故障。

在一型探空仪产品研制改进过程中,出现了数据获取率不满足指标要求的问题。公司成立重点问题攻关小组,梁嘉琪作为团队主要成员,积极进行数据分析,完成多轮数据仿真和试验论证工作,对现有产品进行改进,改进后的探空仪数据获取率大幅提高。

在制导火箭电气系统研制过程中,梁嘉琪参与了多个系列化型号制导火箭飞行试验数据分析、故障排查等工作,她以严慎细实的工作作风、精益求精的工作态度,解决了科研生产中出现的多个电气专业相关问题,她所在的团队3次获四院突出贡献奖团队奖。

大力协同,带领团队一起成长

试验的成功离不开团队每一个成员的辛勤付出。作为电气系统的主任设计师,面对每一个项目中的新人,梁嘉琪都积极帮助其寻找合适的方向,健康成长。每当团队成员在生活和工作中遇到困难,她都会认真听取对方的想法,帮助对方解决问题。

在一次平台联试中,作为该项目某系统的负责人,面对两名新加入的成员,梁嘉琪耐心讲解联试关键事项,让他们对项目能够有总体了解。她对每一名团队成员提出的技术问题,都一丝不苟地耐心演示。在她的带领下,飞行试验取得圆满成功,两个新人也体会到成功带来的喜悦和成长产生的充实。

梁嘉琪积极总结项目经验,推广研制成果,首次编写多项规范,帮助年轻同事尽快掌握工作要领,少走弯路,快速成长为独当一面的技术骨干。

惊风飘白日,光景驰西流。不知不觉间,梁嘉琪已经加入航天大家庭整整7年了,在这2000多个日夜里,她一步一个脚印,收获了很多成功的喜悦,也经历了许多艰难的挑战。过往皆为序章,前路道阻且长,青年自当扶摇上,揽星衔月逐日光,放眼漫漫长路,梁嘉琪将继续远航……

常轩 胡恒建 荣婷